Dans le coucou des Frères Grimm

Le Théâtre des Marionnettes de Genève devient un espace hors-temps, peuplé de légendes et de contes puisés dans un jadis où les mots existaient à peine… Alors sonne la treizième heure, celle où le surnaturel bouscule la réalité. Bienvenue dans La Valse des hommelettes, jusqu’au 14 avril.

Il était une fois… un gigantesque coucou fait de bric et de broc, de bois et de métal. Il avait deux aiguilles, ses rouages tic-taquaient et, sur ses flancs, des portes s’ouvraient sur des espaces insoupçonnés. Ce coucou n’était pas un coucou ordinaire : il donnait une heure d’avant l’invention des heures, une heure qui se glissait dans les replis du passé, lorsque l’humain croyait encore aux contes et que la magie avait le pouvoir d’hybrider le réel et l’imaginaire, l’homme et la bête. Dans ce coucou-horloge vivait un véritable coucou, tête d’oiseau, corps de femme, longue jupe et boléro ailé. Un lièvre de mars l’accompagnait, tête aux grands oreilles et corps d’homme. Tandis que le Coucou se bâtissait un nid contre l’horloge, le Lièvre scrutait les environs avec un drôle de fusil…

Et soudain, tout se détraque.

Les aiguilles avancent, tic et tic et tac, des lutins entrent dans la danse. Esprits espiègles tenant à la fois du démon, du squelette et de la fée, ils subtilisent les bébés, aident les biches à se relever, cousent en secret pour les cordonniers… Sont-ils bons ou mauvais ? Un peu des deux. Au fil des secondes, tic et tic et tac, le Coucou voit un intrus s’introduire dans son nid, tandis que le Lièvre échoue à la chasse. Où sommes-nous ? Que cherche-t-on à nous raconter ? De petites choses – de petites bribes de contes qui disparaissent dans les souvenirs lointains de l’enfance, à la lisière d’un monde primitif, effrayant, drôle et poétique.

Le fil, l’œuf et le lutin

Ne cherchez pas les contes édulcorés par Disney dans La Valse des hommelettes, car c’est à un retour aux sources que vous convie Patrick Sims. Dans le temps dilaté de la treizième heure, les choses ne sont jamais tout à fait ce qu’elles semblent être : jamais franchement drôles, jamais franchement effrayantes. En revisitant Les lutins des frères Grimm[1], La Valse des hommelettes se souvient que les contes, avant d’être purs objets de divertissement, servent d’abord à faire grandir, en évoquant les peurs et les rêves ainsi que les moyens de s’en affranchir[2].

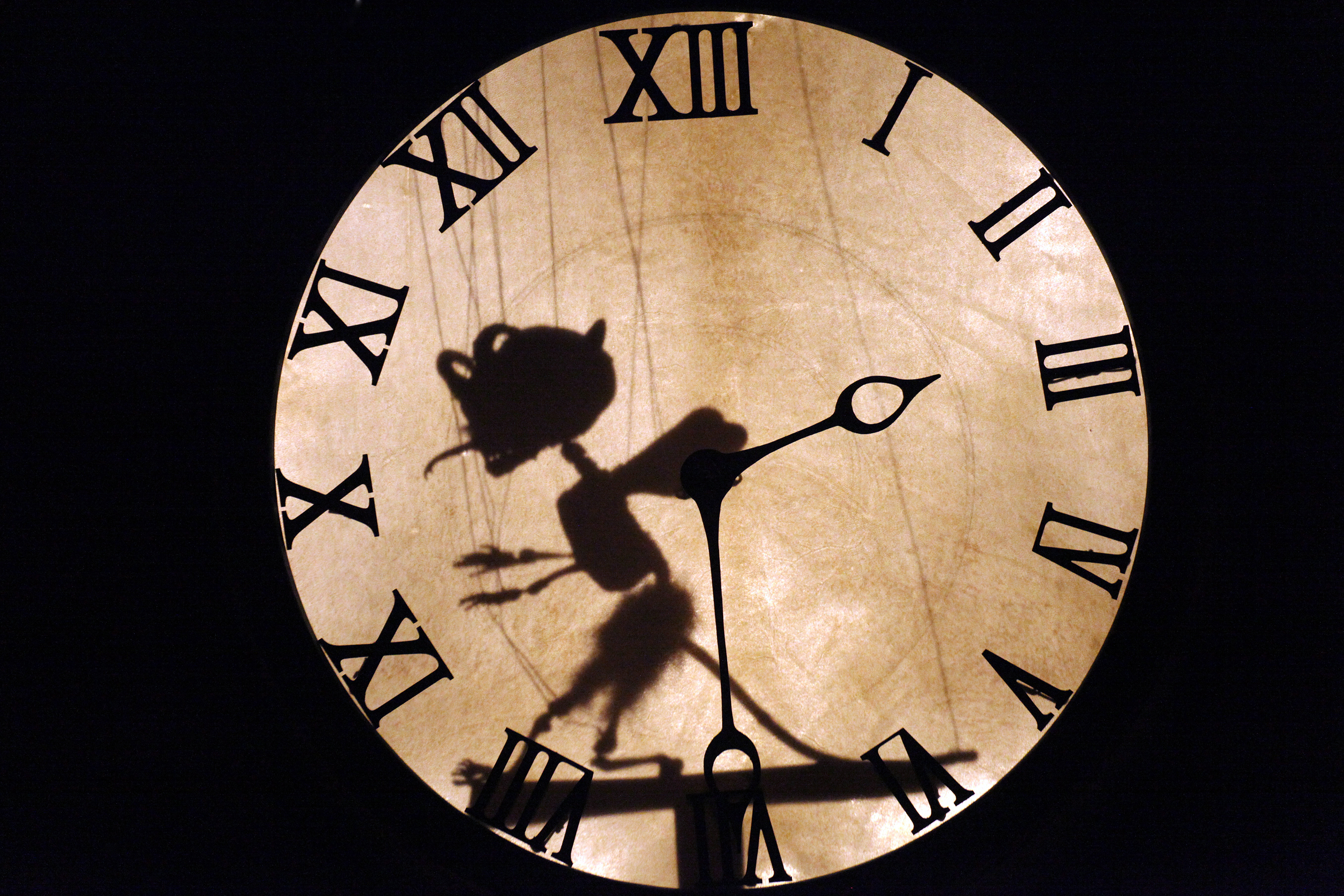

Trois thématiques structurent cette pièce onirique qui, bien que pratiquement dépourvue de texte (seuls quelques contes s’accompagnent d’une voix off très épurée), se lit grâce à la pantomime, aux diverses marionnettes (notamment à fil) ou encore aux ombres chinoises : le fil, l’œuf et le lutin.

De façon littérale, le fil est d’abord celui du rouet que le Coucou actionne dès l’entrée du public dans la salle. Au fur et à mesure du récit, il devient métaphoriquement le fil de vie qui tisse le nid du Coucou ou permet aux marionnettes d’être actionnées, le fil de destin des personnages pris dans l’épaisseur des contes (d’où ils ne peuvent d’échapper), le fil du récit qui se dévide devant nos yeux sans que l’absence d’ordre clair ne nous heurte (les scénettes s’enchaînent, se répondent, retournent sur elles-mêmes).

Face à ce fil, l’image de l’œuf est omniprésente : œufs dans le nid du Coucou, œufs dans la poêle du Lièvre, œuf révélant une des supercheries provoquées par les lutins… L’œuf porte en lui ce qui est en devenir, sans être encore prêt (le petit qui va naître, l’histoire qui va se déployer). Cependant, sans casser des œufs, on ne fait pas d’omelette – ou plutôt d’hommelette. Mais qu’est-ce donc qu’une « hommelette » ? Un « homme qui n’a rien des qualités et des vices de l’homme »[3] ? Ou, plus simplement, un homme encore à l’état d’œuf, qu’il faut casser et mélanger pour faire advenir, dans une valse aux frontières du conte ?

L’œuf est l’objet qui va cristalliser la principale action du lutin : celle de substituer une chose à une autre. Dans La Valse des hommelettes, le lutin vole les bébés et les œufs pour les remplacer par des changelins, c’est-à-dire des êtres qui ressemblent à ce qui a été volé – sans être tout à fait identique. En lieu et place d’oisillons minuscules ou de bébé charmant, les mamans ainsi piégées découvrent des oiselets gigantesques et des poupins aux allures monstrueusement cocasses. Au-delà de l’amusement que suscite l’oisillon géant (notamment lorsqu’il fait le capricieux devant son assiette), cette thématique du changelin met le doigt sur une peur profonde de l’enfance : être éloigné de ses parents, disparaître et être oublié. Le Peter Pan de J.M. Barrie n’est pas si loin…

Décor et des corps

Cependant, au-delà de cette relecture des contes, c’est dans son décor et sa scénographie que réside la vraie magie de La Valse des hommelettes. À partir d’une structure en bois à première vue simple et pleine (le coucou-horloge géant), une machinerie complexe se déploie. Avec sa cheminée qui fume et ses fenêtres éclairées, ses rouages cliquetants et son cadrant amovible, on est entre le dessin pour enfant et l’imaginaire à la Jules Verne. Tout est alors une question d’échelle : les personnages du Coucou et du Lièvre nous font face, à taille humaine… et hop ! on se retrouve devant les minuscules ombres chinoises des lutins qui s’activent. La voix off fait résonner l’histoire du vieux cordonnier. Tic tac, l’horloge s’escamote et laisse place aux masques des comédiens. C’est un ingénieux mélange de technique et de poésie, où les différents éléments ne semblent jamais être ce qu’ils sont et endossent les fonctions les plus inattendues. Dans cette magie du visuel, les corps des comédiens apparaissent et disparaissent comme les minuscules scènes que le coucou-horloge cache derrière ses volets. Tantôt Coucou, tantôt Lièvre, ils deviennent aussi purement marionnettistes, s’effaçant totalement grâce à leur tenue noire. C’est à peine si l’on discerne, de temps à autre, une main gantée qui dérobe un œuf ou un bras qui dirige un lutin. Entièrement au service des contes, les corps finissent par se fondre totalement en eux.

Retrouver son âme d’enfant, affronter ses peurs, faire face au primitif, se laisser surprendre… jusqu’à plonger dans une beauté qui n’a pas besoin de mots pour être comprise : voilà l’expérience que propose La Valse des hommelettes. À voir.

Magali Bossi

Infos pratiques :

La Valse des hommelettes de Patrick Sims, du 3 au 14 avril 2019 au Théâtre des Marionnettes de Genève.

Adaptation et mise en scène : Patrick Sims

Jeu : Joséphine Biereye, Richard Penny et Patrick Sims

Photos : ©E. Dubost

[1] Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Lutins_(conte).

[2] Malgré les controverses dont il a fait l’objet, voir sur ce point Psychanalyse des contes de fées (Bruno Bettelheim, 1976).