Sigmund sur le divan

Du 1er au 13 avril, le Théâtre Alchimic se transforme en bureau de psychanalyste… ou en chambre de mourant. Dans Freud, les démons, la plume de Metin Arditi descend le grand savant de son piédestal, dans une mise en scène de François Marin. Un monologue où trois voix s’entremêlent – entre passé et présent, réel et fantasme, vie et mort.

Tout le monde a entendu parler du Docteur Sigmund Freud – si ce n’est avec précision biographique, au moins par le biais de la culture populaire. Né en 1856 à Freiberg, mort en 1939 à Londres, le médecin viennois est le père fondateur de la psychanalyse : on lui doit des découvertes majeures (parfois controversées) comme l’inconscient ou la sexualité infantile, mais aussi des recherches sur la névrose et le rêve. S’il est une figure fondatrice de la pensée occidentale du XXe siècle, il est également devenu personnage de fiction. Du cinéma (A Dangerous Method (2011)) à la littérature (Mon patient Sigmund Freud (2006)), il s’invite dans nos imaginaires.

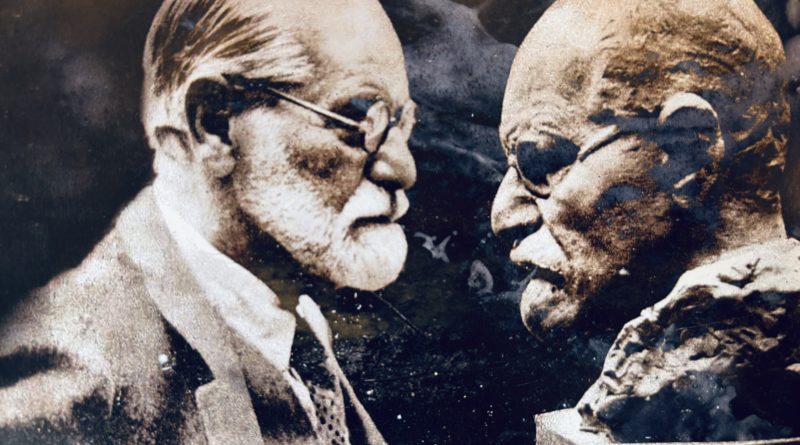

Avec Freud, les démons de Metin Arditi, c’est le théâtre qu’il investit. Tout commence dans les ténèbres. Rien – si ce n’est une voix qui chante une berceuse. Moustache retroussée et barbe soignée, Sigmund Freud (Frédéric Lugon) fait son entrée. Il s’assoit au bureau, remonte ses lunettes, avant d’entamer la lecture d’un livre : celui de Metin Arditi. Les mots, d’une précision aussi crue que poétique, nous transportent dans les derniers mois de Freud. Exilé à Londres alors la guerre menace en Europe, il est affaibli par la maladie ; un cancer lui ronge la mâchoire, la gangrène s’installe. Alité, incapable de parler, il se révèle pourtant étonnement loquace. Et pour cause : Freud, les démons, c’est un peu la psychanalyse du grand homme, qui revient avec autodérision sur ce qu’il n’a jamais dit, jamais osé.

Jamais dit, jamais osé

Mais quels sont ces démons qui poursuivent Freud, au seuil de la mort ? C’est, tout d’abord, le regret de n’avoir jamais déclaré sa passion à Lou Andreas-Salomé, l’une des premières femmes psychanalyste. Sigmund se souvient de leurs rencontres ; il rêvait de caresser son sein gauche (ou était-ce le droit ?), il aurait voulu l’embrasser… mais n’a jamais rien dit. Et Lou, alors ? Serait-elle seulement objet de désir, passive, captive d’une pulsion jamais assouvie, peut-être indésirable ? Non. Incarnée par une Caroline Althaus aussi espiègle que sensuelle, jamais effacée, toujours directe, Lou prend la parole. Sa voix se mêle à celle de Freud : elle aurait aimé, elle aussi, qu’il se déclare… mais sont-ce vraiment ses désirs à elle que la voix de la comédienne égrène ? Ou alors, les fantasmes d’un Sigmund agonisant ? Difficile de trancher, ce qui rend la tension entre les deux d’autant plus complexe à saisir.

Apparaissant et disparaissant dans la vie de Freud, la fascinante Lou en constitue un ancrage et un point mouvant – troublant paradoxe. Elle cristallise ce que le savant n’a jamais osé être, par crainte de perdre sa notoriété. Lui qui a toujours tout contrôlé, de ses théories scientifiques à ses disciples, de sa vie familiale à sa patientèle, de sa moustache à ses pensées, il se retrouve mis à nu lorsqu’il pense à elle. Dans son lit d’agonie, le voici libre d’exprimer sa jalousie haineuse envers Nietzsche (Nicolas Rossier), le poète et le philosophe que Lou admirait tant et qui a, lui, su séduire la belle… Freud s’en rend compte : il est responsable de ses propres échecs et, dans cette pièce en forme d’exploration intérieure, ce résultat amer ne peut s’expliquer que par une relation problématique au père. Évidemment.

L’inconscient mis en scène

Sans entrer dans le détail de l’intrigue, Freud, les démons met en abyme le mécanisme de la psychanalyse en le donnant à voir sur scène. Nous voici, en tant que public, dans le rôle des analystes : à nous d’écouter cet homme qui se livre, non sur un divan, mais sur les planches. À nous, non de lui répondre ou de le guérir – mais de le soulager par notre écoute. Freud parle, en mêlant les couches de son histoire. Au niveau temporel, d’abord : le présent de l’agonie se confond au passé des souvenirs (sa rencontre avec Lou, sa jalousie envers Nietzsche, ses relations avec les disciples, sa patientèle aisée, la montée du nazisme, les autodafés… jusqu’à sa fuite à Londres), tandis que la narration se charge de faire le va-et-vient entre les deux pans de temporalité. Ni présente, ni passée, cette narration n’existe que dans le temps de l’esprit : celui de l’intériorité de Freud.

La mise en scène de François Marin joue habilement avec cette idée, sans tomber dans l’évidence facile ou la complexité malvenue. Avec poésie, la scénographique (décor, lumières, positionnement du corps des acteur·ice·s) suggère une plongée toujours plus profonde dans l’esprit du savant – comme si, du présent biographique de l’agonie, on s’enfonçait dans les tréfonds d’une jungle inconsciente faites de peurs enfantines, de désirs refoulés, de fantasmes inavouables, de rêves à peine éclos… et de la crainte, existentielle, face à la mort qui rôde. Structurée en deux parties, la scène est séparée par un mur noir percé de trois grandes ouvertures – portes sur le passé, fenêtres sur la psyché ? Un peu des deux. Derrière elles, un grand dais clair se charge d’accueillir les lumières changeantes – bleues, blanches, dorées, reflets des humeurs du protagoniste. Jouant d’abord uniquement devant ces fenêtres-portes, Freud les traverse à mesure qu’il plonge en lui-même. C’est grâce à ces ouvertures qu’il convoque le souvenir (ou le fantasme ?) de Lou, l’ombre de Nietzsche, la présence de sa dernière fille, Anna… l’influence de son père, fondatrice.

Entre humour et menace, Nicolas Rossier donne vie à cette constellation de personnages secondaires : de la très jeune Anna (avec son serre-tête doré, qui apporte une touche comique à une relation père/fille pourtant lourde) au père, Jacob Freud. Ce dernier, drapé dans une cape noire (le Commandeur de Don Juan n’est pas loin !), chapeau à large bord sur la tête, barbe en collier, incarne les craintes les plus profondes de Sigmund. À mesure que le spectre du père gagne en importance, mais aussi que Lou s’émancipe du carcan de fantasmes où l’a enfermée Freud, le décor change. Le mur central est détruit, comme si les barrières de l’esprit sautaient, une à une. Ne reste qu’un grand voile derrière lequel le corps de Freud disparaît, en ombre chinoise, à mesure que le médecin est happé par ses spectres. Face au père, le plus redoutable d’entre eux, Freud redevient le petit garçon qui n’a jamais voulu décevoir, celui qui craignait de subir (comme son père avant lui) l’antisémitisme des chrétiens… celui qui a tout fait pour que sa judéité s’efface derrière ses découvertes scientifiques.

C’est pourtant l’histoire familiale qui le rattrape, au moment de réciter pour son père le kaddish, l’ultime prière du fils pour ses parents. Ce qui laisse avec un sentiment en demi-teinte : porte-t-on en soi ses propres démons, ou l’Histoire se charge-t-elle (aussi) de les porter pour nous ?

Magali Bossi

Infos pratiques :

Freud, les démons, de Metin Arditi, du 1er au 13 avril 2025, au Théâtre Alchimic.

Mise en scène : François Marin

Avec Caroline Althaus, Frédéric Lugon et Nicolas Rossier

https://alchimic.ch/freud-les-demons/

Photos : © Cie Marin