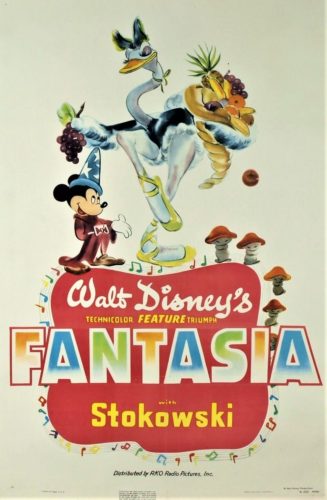

Fantasia, la féerie musicale signée Disney

Imaginez, en 1940, un film d’animation illustrant de manière littérale ou beaucoup plus abstraite, des musiques de Bach, Tchaïkovski, Dukas, Beethoven, Moussorgski et Schubert. Voilà qui dénote une confiance absolue dans le public ou un désintérêt complet pour tout enjeu économique ; et rend Fantasia d’autant plus unique dans la filmographie Disney.

Davantage qu’un dessin animé, Fantasia pourrait être qualifié d’œuvre symphonique. Le film débute d’ailleurs par l’image de l’orchestre de Philadelphie se mettant en place. Cela fait penser aux films muets accompagnés jadis par un pianiste dans la salle qui illustrait la projection en jouant une musique unique et personnelle. Ce n’est pas le cas ici, les œuvres interprétées étant universelles. Pour autant, le concept du film n’en est pas moins remarquable. Le critique musical Deems Taylor, qui fait office de narrateur, présente Fantasia comme le résultat des « dessins, images et histoires que la musique a fait naître dans les imaginations d’un groupe d’artistes. Il ne s’agit pas des interprétations de musiciens professionnels. » De fait, on trouve trois types de scènes dans Fantasia : celles qui racontent une histoire (l’apprenti sorcier, par exemple), celles sans trame précise qui peignent une série d’images plus ou moins définies et, enfin, il y a les scènes qui n’existent que pour l’amour de la musique.

Musique absolue

Ainsi en est-il de la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean Sébastien Bach qui présente une série d’images abstraites, destinées à accompagner l’imagination du spectateur, comme un guide qui le prendrait par la main pour un long voyage. Il s’agit de nuages, de paysages, d’ombres… ou encore d’objets géométriques flottant dans l’espace, mais dans quel but ? Cela est laissé à la libre interprétation de chacun. En réalité, Fantasia est la pure interprétation d’œuvres classiques par des dessinateurs, l’illustration visuelle que la musique leur a inspirée. On voit les archers des violonistes décorer le ciel, des ondes musicales se déployer sur l’écran ; leur signification peut être biblique, ce qui n’aurait rien d’étonnant avec de la musique sacrée mais elle peut être appréciée même sans dogmatisme, dans une sorte de feu d’artifice sonore et visuel.

Mickey magicien

Mais c’est avec l’Apprenti sorcier que Fantasia touche au sublime. Il s’agit ici d’une musique qui raconte une histoire. Dukas l’a écrite pour accompagner une légende vieille de 2000 ans. Celle d’un sorcier qui avait un apprenti, garçon impatient d’apprendre son métier, trop impatient et dont les expérimentations vont le dépasser. Un jour son maître lui dit d’amener de l’eau pour remplir un chaudron et ce dernier a l’idée d’animer un manche à balai pour porter l’eau à sa place. Cela marche bien, au début, malheureusement il oublie la formule pour arrêter le manche à balai… L’apprenti, c’est Mickey Mouse et la séquence est l’une des plus connues du film et de Disney. Mickey en chef d’orchestre du balai ou en magicien des songes conviant les eaux et les cieux dans une symphonie de sons et d’images. L’armée de balais portant les seaux fait penser à The Wall avec ses marteaux marchant au pas. Le magicien ouvrant les eaux à Moïse. Mais, là encore, il s’agit d’interprétations.

Avec son didactisme (le narrateur explique chaque pièce musicale avant son exécution), Fantasia fait penser aux Clés de l’orchestre et autres émissions de Jean-François Zygel. Outre la musique savante et son illustration parfois surréaliste, c’est l’audace qui frappe à la vision du film, surtout en comparaison avec les niaiseries actuelles de Disney. Comme lorsque Mickey vient féliciter Leopold Stokowski, le chef d’orchestre. C’est Qui veut la peau de Roger Rabbit mais avec 50 ans d’avance !

Et puis les images naïves typiques de Disney reprennent le dessus. Pour illustrer Casse-Noisette de Tchaïkovski, les fleurs, champignons et poissons timides se succèdent à l’écran avant que des fées teintent des feuilles d’automne ou que d’autres fées dansent sur la glace d’un lac gelé (tiens, on est déjà en hiver ?). On l’aura compris, ce n’est ni la cohérence ni le sens qui intéresse les illustrateurs mais la beauté (l’art pour l’art) ou la sensation (ce que les images nous procurent comme ressenti). Celui-ci étant hautement subjectif, on peut adhérer à leur vision, en développer une qui nous est propre (notre propre interprétation tant de la musique que de leurs images) ou rester sur le bord de la route.

Parfois, la fadeur est telle que Disney parvient à nous gâcher Beethoven ! C’est le cas de la 6e symphonie, La Pastorale, située ici dans un décor mythologique, avec le mont Olympe, le foyer des dieux, des licornes, Pégase le cheval volant, des centaures moitié homme moitié cheval. Où l’on voit Bacchus, le dieu du vin, présider une bacchanale interrompue par une tempête fomentée par Vulcain forgeant des éclairs et les remettant au roi de tous les dieux, Zeus… C’est Bambi au pays des Dieux grecs, la musique sauve ce qu’elle peut. Fantasia n’est jamais aussi pertinent que quand il joue sur le son pour en proposer une interprétation visuelle.

Ce qui est le cas pour La Danse des Heures, le ballet tiré de l’opéra de Ponchielli, La Gioconda. Des danseurs (des autruches qui font des pointes) costumés suggèrent les heures de l’aube, puis un deuxième groupe (des hippopotames en tutu) représente la lumière de midi, avant qu’un troisième groupe (des éléphants qui font des bulles de savon) en costume suggère le crépuscule. Enfin, un dernier groupe (des crocodiles capés) tout de noir vêtu annonce les heures sombres de la nuit…

Le final de Fantasia est une combinaison de deux œuvres si différentes dans leur ton et leur construction qu’elles se mettent mutuellement en valeur. Il s’agit, d’une part, d’Une nuit sur le mont Chauve (lieu de rendez-vous de Satan et de ses disciples) du compositeur russe Modest Moussorgski, la nuit de Walpurgis (l’équivalent d’Halloween) avec des sorcières et des démons dansant jusqu’à ce que l’aube et les cloches de l’église les renvoient dans les ténèbres. D’autre part, le mashup est couplé avec l’Ave Maria de Franz Schubert. Soit la bataille du profane et du sacré. L’Ave Maria et son message de triomphe, d’espoir et de vie face aux forces du désespoir et de la mort. Le propos est étonnamment sombre pour un jeune public. Il faut croire qu’en 1940 Disney n’était pas encore marketé. La religion, la mort, l’exploitation visuelle quasi psychédélique de la musique classique, des œuvres difficiles d’accès pour le grand public, c’est pour toutes ces raisons que Fantasia est une œuvre à part dans la filmographie Disney et qu’elle demeure l’une des rares que l’on peut revoir à tout âge.

Bertrand Durovray

Référence : Fantasia, film d’animation de Walt Disney. 1940, 2 h 06.

Photos : © DR