La danse macabre perdure

« Fallait-il s’étonner que certains, plus perturbés ou plus enclins que d’autres, continuassent à pratiquer [la violence] sans état d’âme ? Quelle différence y avait-il, objectivement, entre le couteau de l’assassin et la baïonnette du soldat ? » (p. 69)

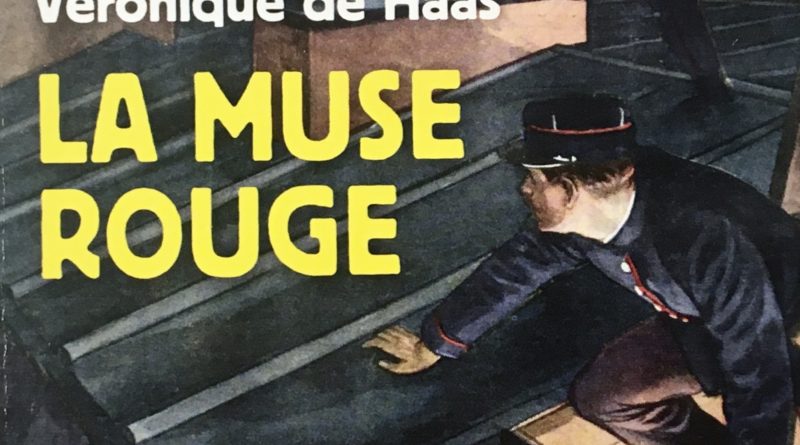

Véronique de Haas, professeur de lettres pendant quarante ans, a toujours été passionnée pour la période de l’entre-deux-guerres. Le roman policier lui a paru être un angle intéressant afin de traiter cette époque particulière, tout en mettant à profit son expérience et sa sensibilité littéraire. Aidée par des historiens, l’autrice propose dans son ouvrage un enchevêtrement d’intrigues où se croisent de nombreux personnages historiques tels que Alexandre Millerand, président de la République de 1940 à 1924, ou Fernand Jacquemotte, un dirigeant communiste et chansonnier révolutionnaire. Ces derniers utilisent des sociolectes et des jargons qui permettent au lecteur de se plonger dans cette France appauvrie par quatre ans d’une guerre dévastatrice et où la question coloniale occupe le devant de la scène économique.

« Charles d’Avray [un des fondateurs de la Muse Rouge et anarchiste], à qui le faciès tourmenté et la longue redingote noire donnaient des airs d’oiseau de proie dressa l’oreille :

— Eh bien, petit vas-y, parle ! Nous t’écoutons.

— Voilà, m’sieur, j’ai vu l’aut’ soir votre ami discuter avec une fille qui s’appelait Gabie…

— Qui s’appelait… ? l’interrompit le jeune homme.

— Oui, m’sieur, elle est morte ce matin en bas d’la Moujol, à Belleville. C’était là qu’elle tapinait, m’sieur. Assassinée à coups de couteau, un vrai massacre. Et comme c’était une insoumise[1], personne ne s’inquiétera d’son sort, m’sieur, pouvez m’croire, personne. Alors je m’suis dit qu’il fallait que vous sachiez… ça m’fait peine, m’sieur, ça m’fait peine… » (p. 39)

Dans La Muse rouge, les assassinats perpétrés par un mystérieux tueur en série deviennent le fil rouge d’une multitude de récits qui dévoilent la vie politique effervescente de cette Troisième République où se jouent les affrontements entre communistes et anarchistes d’un côté, et royalistes de l’Action française de l’autre. Véronique de Haas s’immisce alors dans la vie des laissés-pour-compte de la société, dévoilant l’intimité des prostitués et des vagabonds. Le roman débute le 11 novembre 1918, au moment où l’armistice, enfin signé, met fin aux horreurs de la guerre. Victor Dessange, gravement blessé par les éclats d’un obus, est le fils d’un notable parisien. Pour le plus grand dépit de son père, il s’obstine à vouloir entrer dans la police. À son retour du front, et malgré des blessures qui lui ont laissé un lourd handicap à la jambe, Victor intègre la Brigade Criminelle et devient inspecteur principal. Avec son collègue Max, il forme rapidement un duo efficace, l’un se distinguant par sa sagacité et sa vivacité, l’autre le complétant par son calme et son sens de l’observation.

« — Max ! Par ici !

Max arriva précipitamment et s’immobilisa devant le spectacle lugubre qui s’offrait à lui.

— Mince alors ! Eh bien, si elle était complice, elle ne l’aurait pas été très longtemps ! On a bien un tueur, inspecteur, et pas un enfant de chœur !

— Appelle-moi Victor, Max, je te l’ai déjà dit cent fois… Bon ! On appelle la scientifique. On n’est pas partis, mon vieux ! On en a pour des heures à tout examiner. Il faut aussi qu’on interroge de façon plus approfondie la délicieuse Marguerite… Elle connaissait forcément le passage [que nous venons de découvrir].

— Et si c’était elle, la complice ?

Victor, peu convaincu, fit la moue :

— Ces meurtres ne servent vraiment pas ses intérêts. C’est une mère maquerelle, Max, elle scierait la branche sur laquelle elle est assise.

— Sans doute, mais elle est si peu aimable qu’on aimerait bien qu’elle soit coupable… » (p. 67 – 68)

Victor et Max se mettent alors en route sur les traces d’un assassin qui cible les prostituées. Mais l’histoire se complique lorsque l’une de ses victimes se révèle être monsieur Li, un diplomate chinois venu en France dans le but d’obtenir des investissements pour la BIC[2]… Véronique de Haas mêle ainsi les sphères juridiques et politiques, tout en invitant le lecteur au sein des rivalités diplomatiques de ce siècle. Le roman ne se contente pas de proposer le récit de fastidieuses enquêtes ; ces dernières deviennent plutôt un prétexte pour explorer l’entre-deux-guerres afin de mieux comprendre les différents tourments et ambitions des personnages. De cette manière, le lecteur s’attachera à Pierrot, un adolescent devenu orphelin, qui cherche l’amitié et le réconfort auprès des filles de bordels et se retrouve, par hasard, au sein des milieux anarchistes de Paris qui le mèneront, lui aussi, sur la piste de ces meurtres.

« Felipe [un étranger clandestin espagnol] écoutait en souriant, c’était si bon d’avoir quelqu’un qui lui parlait, et Pierrot était si drôle, si vivant…

— Ici, Felipe, c’est l’royaume des gueux. Ici, j’suis l’roi du monde, j’règne sur les rats, les araignées et la vermine. J’commande aux va-nu-pieds, aux meurt-de-faim, aux vagabonds, J’fais la nique au Boulanger[3] qui met les âmes au four. J’bâfre quand j’peux, j’fais la tortue[4] quand il faut. J’suis mon propre maître et personne vient me chicaner ! » (p. 120)

On soulignera la prouesse de l’autrice d’avoir réussi à contextualiser les enjeux politiques et économiques de cette période de manière suffisamment précise, et ce, sans trop alourdir le récit d’une enquête qui suit les codes du roman policier. Non contente de s’arrêter là, Véronique de Haas interpelle à plusieurs reprises son lecteur sur des aspects plus philosophiques, interrogés à travers les yeux de ses personnages : nature de la violence, rôle des classes sociales, ou encore conséquences de l’industrialisation dans une société qui se rapproche, à bien des égards, de la nôtre.

Lorie Raimondi

Références : Véronique de Haas, La Muse Rouge, Paris, éditions Fayard, 2021, 445 pages.

Photo : ©Lorie Raimondi

[1] Nom donné aux prostituées qui ne se déclaraient pas aux autorités, n’avaient pas de carte et ne se soumettaient pas aux visites sanitaires obligatoires.

[2] Banque Industrielle de Chine.

[3] Le diable.

[4] Jeûner.