Les haïkus irradiés de Fukushima

Les fleurs de sakura / Tombent sur d’autres sakura, / Ma fille, pardonne-moi ! (Seegan Mabesoone (Japon))

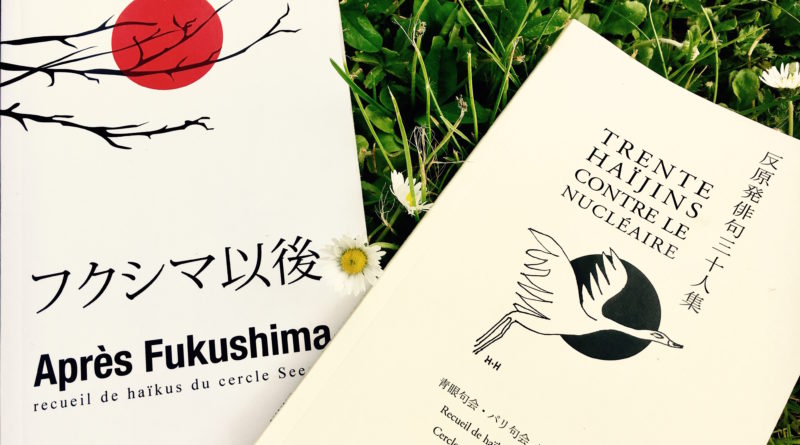

Qu’on se le dise : cette rubrique n’a pas pour but de vous présenter uniquement des auteurs occidentaux. Ni de vous faire découvrir seulement des ouvrages en prose, des récits d’inventions ou des aventures joyeuses… Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de deux recueils que j’estime fondamentaux, tant dans leur forme que dans leur fond. Deux recueils poétiques qui ont vu le jour au Japon, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima : Après Fukushima (2012) et Trente haïjins contre le nucléaire (2015). Leur particularité ? Utiliser le haïku pour créer une poétique militante, revendicatrice et antinucléaire.

Ne redémarrez

Jamais les centrales !

Chantent les cigales.

– Tohran Nagase (Japon).

Dans ses transpositions en langues occidentales, le haïku est reconnaissable grâce à trois critères principaux (plus ou moins respectés selon les poètes, il est vrai…) : une coupe impaire, en 5-7-5 syllabes (sous forme de tercet) ; un kigo (« mot de saison »), un terme codifié grâce auquel une saison est représentée par métonymie[1] ; un kireji (« mot de coupe »), une césure interne créant la surprise au sein du poème[2]. Voilà pour faire simple. Je pourrais revenir sur l’évolution de la forme, sa modernisation au Japon durant l’ère Meiji, son implantation en Occident… mais pour comprendre mon propos, il vous suffira de savoir que le haïku représente aujourd’hui une forme poétique pratiquée sur tous les continents et dans de très nombreuses langues : du français au bengali, du breton à l’anglais, en passant par le roumain, l’espagnol, l’italien ou le suédois… pour n’en citer que quelques-unes.

Quatre-vingt huit jours passés,

Saison de la récolte du thé

Sous les pluies contaminées.

– Yasuko Kobayashi (Japon).

Alors, quid des deux recueils qui m’intéressent aujourd’hui ? Le premier, Après Fukushima, est un ouvrage collectif rassemblant dix-sept auteurs de haïkus (aussi appelés haïjins), appartenant au cercle Seegan Kukaï. Initialement publié au Japon à compte d’auteur en septembre 2011, il paraît en édition bilingue français-japonais en février 2012. Son point de départ ? La catastrophe nucléaire de Fukushima, qui a frappé le Japon les 11 et 12 mars 2011. Un violent séisme a alors touché les côtes nippones, provoquant un tsunami qui a mis en péril la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, avec des répercussions sanitaires, écologiques, sociales et politiques encore ressenties aujourd’hui. Après Fukushima a été initié par Seegan Mabesoone : il est responsable du cercle Seegan Kukaï, un groupe de haïjins se réunissant dans la région de Fukushima. De son vrai nom Laurent Mabesoone, ce poète français vit au Japon. Universitaire, il est très actif dans les mouvements et associations antinucléaires[3]. Suite à la catastrophe, il n’envisage pas de quitter le Japon… malgré les conséquences sur sa vie familiale : « En contemplant la chute, par vagues, des fleurs de cerisiers du Japon (sakura), j’ai d’abord voulu dire “pardon“ à ma fille de trois ans. Pardon de ne pas m’être renseigné sur le nucléaire au Japon avant ta naissance. Pardon de n’avoir rien fait. Je suis Français de nationalité, mais je porte une responsabilité indélébile, car j’ai décidé de faire ma vie et de t’élever ici. Dorénavant, pendant des dizaines d’années, tu vas devoir te débattre avec nos détritus. Bien sûr, je dis cela parce que je crois que tu vivras longtemps… » (p. 15.)

À travers Après Fukushima, les auteurs du cercle Seegan Kukaï explorent donc une thématique douloureuse, indélébile et atrocement quotidienne. Chacun présente six haïkus : autant de pièces indépendantes thématisant l’après de l’accident. Ils évoquent tour à tour l’événement-catastrophe (le moment-M, qui devient une nouvelle saison, celle de la pollution nucléaire et de la mort), mais aussi ses différents effets au cours des mois qui ont suivi. Et plus encore, ils reviennent sur la question des responsabilités : responsabilités individuelles, gouvernementales et scientifiques : « Même au cas où il ne se produit aucun accident, reste le problème éthique de savoir si nous avons le droit moral de laisser aux générations futures une telle quantité de poisons mortels à gérer pour des millénaires. En d’autres termes, dans un pays sans aucun risque sismique, aussi, cette façon de produire de l’électricité est une insulte faite à nos enfants. » (p. 18)

En 2015, Mabesoone revient avec un second recueil bilingue : Trente haïjins contre le nucléaire. Portés par le mouvement antinucléaire au Japon, les haïkus essaiment à travers le monde et des poètes francophones (France, Suisse, Canada et Belgique) fourbissent leurs plumes pour dire non au nucléaire et dénoncer les catastrophes passées – Fukushima, mais aussi Tchernobyl ou Hiroshima, notamment.

L’odeur du thym

Dans le soleil couchant

Vent de Tchernobyl.

– Monique Leroux Serre (France).

En jouant avec les codes formels du haïku, les poètes de Après Fukushima et de Trente haïjins contre le nucléaire décrivent le monde tel que la folie humaine l’a transformé : un monde où la nature, la vie, les êtres sont altérés, sous une menace invisible et implacable – les particules nucléaires traversant tout sur leur passage. Plus que des recueils de poèmes, ce sont des suppliques, des revendications, des plaidoyers que font entendre ces haïjins. À travers le monde, la poésie devient militante, revendicatrice et antinucléaire : « Reconnaissons, enfin, avec humilité, que le nucléaire civil a été une aventure malheureuse dans l’Histoire de l’Humanité, et qu’il est temps d’y mettre fin ! […] Arrêtons cela ! Tant pis si nous payons plus cher l’électricité. Tant pis si nous libérons un peu plus de carburants fossiles de façon transitoire : entre le CO2 et le plutonium, le choix est fait ! » (Après Fukushima, p. 20)

Après Fukushima et Trente haïjins contre le nucléaire ont le mérite d’être des recueils qui posent des questions – des questions nécessaires, violentes, dérangeantes, mais qui nous concernent tous. Ce sont des recueils qui montrent que la poésie, même sous sa forme la plus brève, peut dire autant voire plus que la prose. Ce sont des recueils qui, s’ils dénoncent et accusent des responsables, s’ils pleurent et enterrent des victimes, s’ils craignent et redoutent l’avenir, ne portent pas moins l’espérance d’un monde à venir – un monde meilleur, débarrassé du nucléaire. Enfin.

Fi du nucléaire !

J’allume une chandelle,

Un soir de printemps.

– Ken’ichi Kaneko (Japon).

Magali Bossi

Références :

[Collectif], Après Fukushima. Recueil de haïkus du cercle Seegan, Villeurbanne, Éditions Golias, 2012.

[Collectif], Trente haïjins contre le nucléaire. Recueil de haïku franco-japonais, Paris, Pippa, Éditions 2015.

Photo : ©Magali Bossi

[1] Ainsi, sakura (fleur de cerisier) représente par métonymie le printemps.

[2] En japonais, le kireji est souvent rendu par des particules particulières, intraduisibles en langues occidentales. Le détour par la ponctuation, notamment, est alors déterminant pour rendre la surprise ou le choc recherché.

[3] Il témoigne notamment de sa vie près de Fukushima, quelques mois après la catastrophe : https://www.youtube.com/watch?v=WBC5S1ZjLWA.