« Billy Wilder et moi » : le chant du cygne d’un certain Hollywood

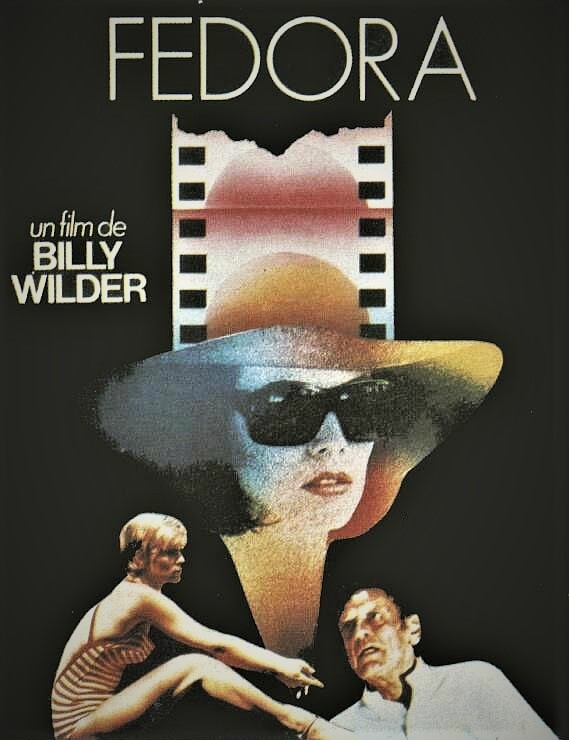

Été 1977. Sur une île grecque transformée en plateau de cinéma, Calista retrouve Billy Wilder sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune femme s’enivre de cette aventure dans les coulisses du 7e art, le réalisateur vit ce tournage comme son chant du cygne et entraîne Calista sur la piste de son passé, au cœur de ses souvenirs familiaux les plus sombres.

Jonathan Coe aime le cinéma. L’auteur de Billy Wilder et moi a en effet déjà écrit sur James Stewart et Humphrey Bogart. Là, il s’attaque de manière fictionnelle à Billy Wilder, le génial réalisateur hollywoodien de Certains l’aiment chaud (1959) et de La garçonnière (1960). Sauf que son étoile va pâlissant. Son dernier succès date de 15 ans et Wilder sent bien que l’heure est au cinéma vérité des Scorsese, De Palma et autres Coppola. Ses comédies romantiques n’intéressent plus grand monde en ces années 70 finissantes.

La structure de Billy Wilder et moi possède la sophistication de sa simplicité. Simple, car décomposée en chapitres tous liés à un lieu (suivant les pérégrinations de l’héroïne, de Londres où elle est et où lui reviennent ses souvenirs, au L.A. de sa rencontre avec Billy, et au tournage de Fedora, suivi chronologiquement de Grèce en Allemagne, puis en France en 1977). Et sophistiquée, la structure l’est dans le sens où elle superpose les époques et les histoires…

« Il était presque chauve mais tirait le meilleur parti de ce qui lui restait de cheveux gris, soigneusement peignés en arrière pour mettre en valeur son front distingué. Il portait une simple chemise sport couleur fauve boutonnée jusqu’au col, qui m’avait l’air tout aussi luxueuse. » (p. 38)

Excepté le personnage de Calista, tout est vrai dans ce livre, les lieux autant que les hommes. On y croise Al Pacino, alors petit-ami de Marthe Keller, l’héroïne de Fedora, William Holden qui en est à sa quatrième collaboration avec le réalisateur de Assurance sur la mort (1944) et, bien sûr, Billy Wilder. Jonathan Coe a fait œuvre d’un véritable travail d’historien (ses remerciements circonstanciés, à la fin de l’ouvrage, en témoignent) pour rendre compte au plus près de la réalité qu’il décrit. Ainsi, les souvenirs de Cal s’égrènent-ils, parcellaires comme la mémoire peut parfois l’être ou incroyablement précis, qui reconstituent cette histoire croisée, la sienne et celle du tournage du film.

« La plupart des boutiques de cette rue s’ouvraient sur une galerie surélevée qu’on gagnait en grimpant quelques marches de pierre. Mademoiselle Keller devait les monter en courant puis se hâter jusqu’à l’un des magasins en suivant cette galerie bondée ; monsieur Holden était censé́ la suivre au niveau de la rue, s’efforçant désespérément de ne pas la perdre de vue tandis qu’elle fendait la foule. (…) À chaque fois, quelque chose n’allait pas : mademoiselle Keller trébuchait dans l’escalier, ou monsieur Holden faisait tomber ses lunettes de soleil, ou un spectateur sur le côté́ criait quelque chose qui perturbait la scène. » (p. 97)

Coe nous replonge dans l’ambiance de la fin des années 70, avec les chaises en plastique orange des conférences de presse, les robes à fleurs que portaient les femmes… De plus, il restitue à merveille le climat de tension qui régnait sur le plateau entre les deux actrices principales, presque à la manière d’un thriller psychologique, alors que le cadre général se situerait plutôt dans des tons pastels, nostalgiques et euphoriques, dans un jeu de correspondances quelque peu déroutant.

Correspondances

En effet, si l’écrivain juge le travail de Wilder trop classique, il le fait en donnant une forme également classique à son récit. Ce qui a de quoi déstabiliser. Seule Calista (et, dans une moindre mesure, son aventure avec Matthew) pourrait intéresser les jeunes lecteurs à cette histoire qui fleure bon la naphtaline. Pourtant, l’auteur la revendique, cette identification, et comme Wilder, dit rechercher non l’art mais le succès (« Écrire de beaux livres que personne ne lit ne m’intéresse pas[1]. »*). Surtout, l’auteur explore les zones d’ombre du réalisateur, créateur comique génial tourmenté par la Shoah et la disparition de sa mère en camp de concentration. Le point d’orgue du récit s’atteint ainsi aux deux tiers du livre, lorsque Coe raconte l’histoire de Billy sous l’angle du nazisme, adoptant la forme d’un véritable scénario pendant 58 pages. Une forme qui s’est imposée à l’écrivain, après une tentative de monologue infructueux, du fait que Wilder, après des débuts comme journaliste, n’a plus écrit que des scénarios.

« Ce n’est pas vraiment une question d’aimer ou pas, dis- je. Bien sûr, c’est… brillant. Mais je me sens… […] – Tu te sens émotionnellement vidée. Tu as l’impression que quelqu’un t’a battue à mort. Ton âme est broyée. Ta foi en l’humanité́ a volé́ en éclats. Tu n’avais jamais vu autant de laideur, autant d’horreur à l’écran. » (Billy Wilder à propos de La liste de Schindler, p. 246)

La fin du roman est entièrement remplie de nostalgie (davantage que la tonalité sépia du reste du livre), belle et triste comme… Fedora, en réalité, ce film mal-aimé, incompris et ignoré à sa sortie et qui est devenu, diptyque intransigeant sur Hollywood avec Boulevard du crépuscule (1950), l’un des plus grands chefs-d’œuvre « non-comiques » de Wilder. Jusqu’à cette scène, bouleversante, où Billy retourne sur le lieu où il séjourné, à Paris, en compagnie de son amour d’alors… « Avec l’âge, les espoirs rapetissent et les regrets grandissent. Le défi, c’est de lutter contre ça. D’empêcher les regrets de prendre le dessus » (p. 257). Alors, même si Billy Wilder et moi ne suscitera sans doute pas les mêmes émotions, il donne quand même furieusement envie de revoir Fedora.

Bertrand Durovray

Référence : Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, Paris, Gallimard, 2020. Traduit de l’anglais par Marguerite Capelle (titre original : Mr. Wilder and me). 290 p.

Photos : © Carlotta

[1] Le Figaro, 08.05.21. Et également : « J’aime aussi le sens de la structure narrative, très classique, de Wilder, et j’ai essayé de le transposer dans mes romans. » (Op. cit.).