Céline, la guerre dans la tête

Écrit deux ans après la parution de Voyage au bout de la nuit, Guerre a connu une existence rocambolesque avant d’être miraculeusement retrouvé en août 2021. Derrière les péripéties de son vol et de sa restitution, il s’agit surtout d’un grand texte littéraire signé d’un auteur au sommet de son art et de sa maîtrise stylistique.

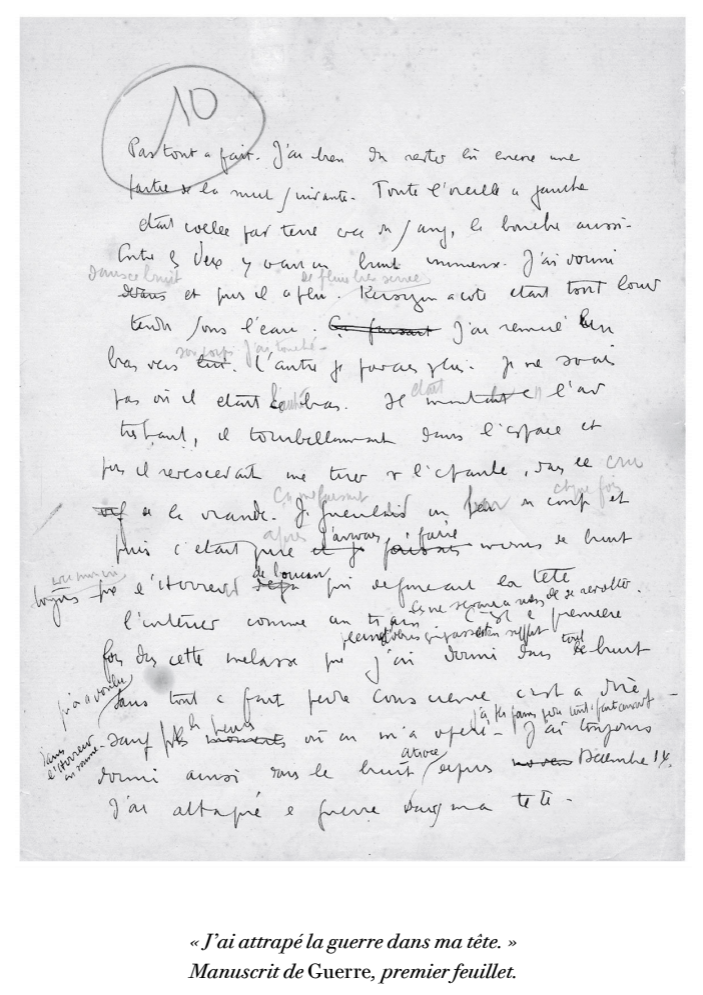

Cela aurait pu débuter par « Pas tout à fait », et il est vrai que cela aurait eu de l’allure comme incipit, un peu à l’image du « Fini, c’est fini » de Beckett dans Fin de partie. Mais les ayants droit et les spécialistes ès Céline ont préféré penser à un commentaire de l’auteur sur son texte. Ce qui est dommage. Ça a donc débuté comme ça : « J’ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. » Je n’est autre que Ferdinand, double littéraire de Louis-Ferdinand Céline, lui-même blessé au bras droit et vraisemblablement à la tête le 27 octobre 1914 à Poelcappelle (Belgique).

L’action se situe donc durant la Première Guerre mondiale, et pourrait à ce titre figurer dans Voyage au bout de la nuit puisque le premier chef-d’œuvre de Céline faisait l’ellipse sur cet épisode. Mais Guerre compose plutôt une trilogie après Mort à Crédit et avant Londres, comme l’auteur l’écrit à son éditeur[1].

Gisant, ensanglanté et inconscient, le narrateur sera secouru par un soldat anglais et soigné dans un hôpital militaire avant de finir par partir à Londres, dans des conditions largement romancées ici – même si Céline s’y est effectivement rendu, y a même travaillé au Consulat général de France (mai/décembre 1915) et y est retourné en janvier 1916 pour épouser Suzanne Nebout avant de s’embarquer le 10 mai 1916 sur le RMS Accra de la British and African Steam Navigation Company à destination de l’Afrique (épisode relaté dans le Voyage). La boucle est bouclée. Elle le sera davantage encore avec la parution de Londres, autre manuscrit retrouvé[2] et annoncé chez Gallimard pour l’automne.

« J’ai en moi mille pages de cauchemars en réserve, celui de la guerre tient naturellement la tête. » (lettre de Céline à Joseph Garcin, 1930).

Guerre est un manuscrit davantage qu’un roman, dans le sens où l’auteur a écrit ce texte d’un seul jet et qu’il n’a pu, par la suite, le retravailler. D’un seul jet ? Peut-être, mais alors, quel jet ! Dans Guerre, Céline enlève les oripeaux littéraires qui lui collaient à la peau lors de l’écriture du Voyage (l’imparfait du subjonctif, notamment) et n’a pas encore rajouté les points de suspension obsédant qui pullulent dans Mort à Crédit. Quant aux thèmes abordés ici, l’auteur offre à l’horreur de la guerre et de la mort une place centrale, comme dans le reste de son œuvre, signe que Guerre est vraiment célinien.

D’entrée on est choqué par la force du propos. Il est vrai que le sujet s’y prête. La guerre, un héros blessé, la mort qui rôde tout autour, qui n’en ferait pas œuvre littéraire ? Mais c’est Céline qu’on lit, pas Barbusse et son Feu. Céline, c’est l’alliance subtile du trivial et du littéraire dans la même phrase ; Céline, il est capable de remplacer les « il » par des « y », les « est-ce que » par « où qu’il pouvait être[3] » et dans la même page, écrire ceci : « J’ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira plus jamais. » (p. 19)

C’est indéniablement un premier jet, il y a des répétitions – à tout le moins des tournures inadéquates (proximité de « quand même » et de « tout de même » (p. 20)), mais on arrive sans difficulté à faire fi de ces maladresses[4] [4], le style emporte tout.

Pour l’historien de l’édition Pascal Fouché, ce récit « est largement représentatif de son écriture » (p. 138, appendice « Guerre dans la vie et l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline ») et il est vrai qu’on y reconnaît la petite musique célinienne, notamment par ses juxtapositions inhabituelles. Par exemple : « des malheurs bien pénibles, bien laborieux, bien transpirés » (p. 77), ou encore : « À tant d’années passées le souvenir des choses, bien précisément, c’est un effort. […] C’est putain le passé, ça fond dans la rêvasserie. Il prend des petites mélodies en route qu’on lui demandait pas. Il vous revient tout maquillé de pleurs et de repentirs en vadrouillant. » (p. 92).

Mais le sujet et le style n’empêchent pas l’humour, heureusement, et aussi les métaphores audacieuses (« le mont Blanc sur des roulettes me ferait pas bouger » (p. 47)) pour désamorcer ce qui serait dans le cas contraire trop pesant. Where do you come from? lui demande l’officier anglais qui le secourt. Réponse de Ferdinand : « Ça j’y avais plus pensé d’où que je comais from. » (p. 23)

Les soins, d’abord dans l’église transformée en hôpital de campagne, puis dans le train qui l’emmène à Peuru-sur-la-Lys, le délire (s’est-il laissé glisser du wagon ou la douleur le lui a-t-elle fait imaginer ?) et l’on passe, sans coup férir, en une vingtaine de pages, de la mort et d’une douleur insupportable à la lubricité de l’infirmière, Mlle L’Espinasse. « Je me dis : faut-il sourire, faut-y pas ? Faut-il avoir l’air aimable ou inconscient ? À tout prendre, je bafouille. C’est moins risqué. » (p. 33-34)

« Quand tout le monde gueulait ensemble ça me faisait à moi-même une espèce de silence dans mon oreille. C’était trop fort comme conflit sans doute pour ma tête. » (p. 65-66)

À l’hôpital, entre l’infirmière nymphomane et un autre blessé avec lequel il sympathise, Bébert[5] (tiens, Céline lui a donné le nom de son chat !) ou Gontran Cascade, selon la fantaisie de l’auteur qui renomme le personnage d’une séquence l’autre[6], Ferdinand recevra une médaille militaire (p. 76) et tentera de s’en sortir.

Alors, autobiographie, autobiographie romancée, souvenirs reconstitués ? Qu’importe, seul le texte et sa valeur littéraire comptent[7]. Et à ce niveau-là, il faut bien reconnaître que Guerre surpasse toutes les attentes. Au point que l’on peut se demander pourquoi ce texte de 250 feuillets, probablement écrit en 1932/33 (années de rupture avec Elizabeth Craig) et jusqu’au premier semestre 1934 (en témoigne un brouillon de lettre comportant l’adresse de la dédicataire du Voyage à Los Angeles), d’une telle valeur littéraire que l’auteur ne pouvait pas ignorer, n’a pas été publié avant son vol en 1944. Même s’il allait passer aux pamphlets antisémites, Céline devait encore publier Mort à crédit en 1936, preuve si besoin est qu’il faisait encore cas de la littérature et de l’autobiographie. Si la richesse d’une œuvre nous la fait le redécouvrir perpétuellement comme neuve, alors celle de Céline est d’une valeur incommensurable.

Bertrand Durovray

Référence : Louis-Ferdinand Céline, Guerre, éditions Gallimard, 2022.

Photos : © Jacques Tardi (montage : BD).

[1] « J’ai résolu d’éditer Mort à Crédit, premier livre, l’année prochaine Enfance, Guerre, Londres. » Lettre à Robert Denoël, 16/07/1934.

[2] Guerre, Londres et d’autres manuscrits inédits (complément de Casse-pipe, La volonté du roi Krogold) ont été volés dans l’appartement de Céline lors de la Libération de Paris, alors que ce dernier fuyait l’épuration.

[3] Ainsi que la suppression partielle de la négation, mais la première partie ce qui fait tout de suite moins littéraire (« Mais on avait pas fait… » (p. 23)), « Un malheur arrive jamais seul » (p. 40)) ou encore la confusion avoir/être dans l’auxiliaire au passé composé (« Ils m’en avaient tant fait finalement que je m’ai élancé dans son masque à délire avec une espèce de joie » (p. 37) ; « j’ai presque remonté… »( p. 38)), confusion que/dont (« Moi c’est un genre que je me méfie » (p. 40)), sans compter les tics de langage (espèce de, du coup, (p. 37)) qui semblent actuels mais sont intemporels, finalement.

[4] En dissertation à l’école, l’élève Ferdinand il obtiendrait pas la moyenne. Mais en littérature, c’est différent… Pourquoi ? Tentative de réponse freudienne (p. 44) : « De mon père des lettres parfaitement écrites en parfait style. »

[5] Parangon de Robinson, le double de Ferdinand dans le Voyage.

[6] Cela est de peu d’importance puisqu’il ne s’appelle pas comme ça de toute manière, ainsi qu’il le dit lui-même : « Moi c’est au bois que j’ai trouvé mon nom. Je m’appelle pas Cascade en vrai, je m’appelle pas Gontran non plus, je m’appelle Julien Boisson. » (p. 73)

[7] Peu importe en effet que Peurdu-sur-la-Lys soit en réalité Hazebrouck (ou alors si, cela importe, comme de savoir que Balbec est Cabourg !).