L’enfer, c’est l’Administration

S’il puise son inspiration autant dans 1984, le Procès, le Meilleur des mondes et Metropolis, le premier chef-d’œuvre de Terry Gilliam possède néanmoins un univers bien à lui. Avec deux idées géniales : celle d’avoir donné un cadre rétro à un film futuriste et celle d’avoir choisi Aquarella do Brasil comme thème principal, une samba connue dans le monde entier sous le nom de Brazil.

Au Ministère de l’Information, une mouche écrasée transforme le T de Tuttle (l’activiste chauffagiste campé par De Niro dans un contre-emploi hilarant) en B. C’est donc l’honnête citoyen Archibald Buttle qui est arrêté, torturé et exécuté. Au service des Archives, Sam Lowry (Jonathan Pryce), un employé modèle, est chargé de « réparer » l’erreur…

« Aidez le Ministère de l’Information à vous aider », « La vérité vous libérera », « Le bonheur, nous en faisons tous partie », « Qui peux-tu croire ? », les slogans de la novlangue (la nouvelle langue politiquement correcte de l’Administration totalitaire) s’affichent partout. Car l’administration, chez Gilliam, se veut bienveillante (ce qui signifie nullement qu’elle l’est !)… tant que l’on reste dans le rang. Au risque, sinon, de sombrer dans la folie. Car tel est le but du système, éliminer ou rendre fous ceux qui ne se plient pas à ses règles.

De fait, tout est d’une incroyable cruauté dans ce film. Même l’humour : la mère de Sam qui se fait lifter, l’amie qui va d’erreurs en complications médicales… Dans cette immense machine, froide et déshumanisée, Sam Lowry (DZ-015 de son nom administratif) erre souvent dans des couloirs vides où des bruits lointains rajoutent à l’étrangeté et, donc, à l’inquiétude. Mais il y a un grain de sable dans cette mécanique trop bien huilée, ce sont les terroristes qui s’ingénient à l’enrayer. On est finalement moins chez Huxley que dans L’armée des douze singes, autre chef-d’œuvre dystopique de Gilliam en 1995.

Entre les deux utopies, celle de l’Administration providence et celle des terroristes, se trouve donc Sam Lowry. Lui ne vit pas vraiment dans ce monde, même s’il doit s’y conformer. Et si, selon ses termes, il n’a « pas d’espoirs » ni « de vœux », il possède néanmoins un rêve : la jeune femme qu’il va embrasser toutes les nuits, tel Icare avec ses ailes d’albatros. Sauf que son rêve inaccessible vire irrémédiablement au cauchemar. Alors quand Sam la reconnaît sur une caméra de surveillance du Ministère (c’est Jill, la voisine d’Archibald Buttle), il va partir à sa poursuite…

La femme de ses rêves

Les scènes de songes n’apportent étonnamment pas d’onirisme (puisque le film entier semble baigner dans cet univers) mais livrent beaucoup d’un point de vue psychologique : Lowry est réprimé (d’où l’envie de s’évader dans l’homme volant), seul l’amour peut le sauver, mais elle – la femme aimée – est insaisissable (il se réveille au moment de l’embrasser). Parce qu’il perçoit que la machine administrative est plus forte que ce que son cerveau peut imaginer ? De fait, ses songes se transforment en cauchemar avec un monstre qu’il doit combattre ou qui sort du sol et l’attrape de ses bras de pierre pour mieux le retenir… Un échange entre Jill et Sam résume bien l’aliénation dont sont victimes les personnages chez Gilliam. Sam : « On devrait prendre le camion et partir. » Jill : « Partir où ? » Sam : « N’importe où. Aussi loin que possible. » Jill : « Il n’y a nulle part où aller. » Sam : « Juste loin. » Jill : « Ce n’est pas assez loin. »

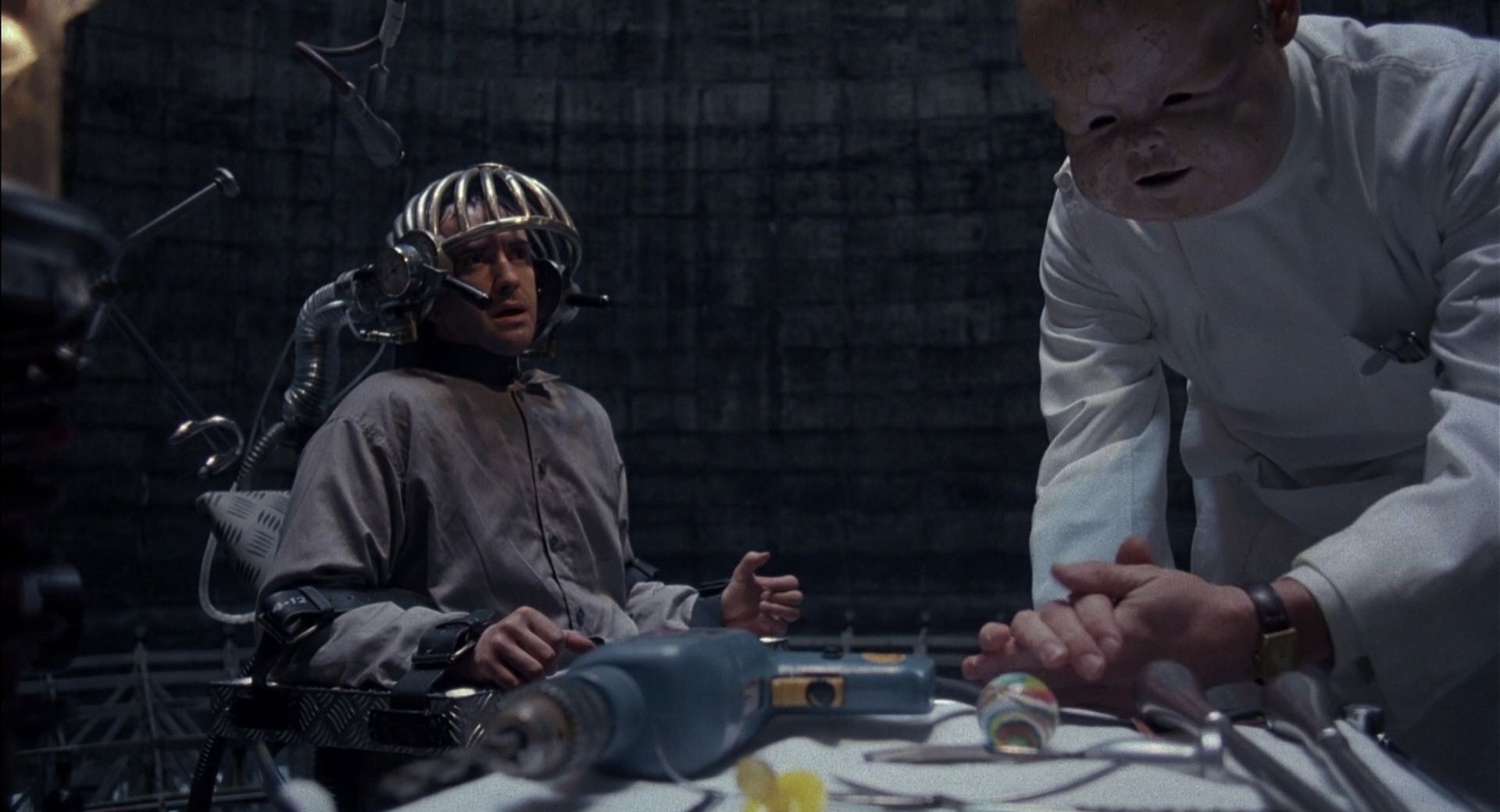

L’Administration a pris le pouvoir, certes, mais rien ne fonctionne. Les employés se ruent sur des écrans miniatures projetant de vieux films en noir et blanc (tel Casablanca, sur des smartphones avant l’heure, la climatisation de l’appartement de Sam explose, son bureau est sordide…). La déshumanisation par le travail était déjà une réalité dans les années 80, à moins que Gilliam ait perçu cette évolution. Car si tout dans ce film peut prêter à rire (Lowry qui se bat pour tirer à lui le bureau qu’il partage littéralement avec le collègue d’à côté), la réalité est nettement moins comique. C’est drôle et glaçant comme lorsque la sténographe transcrit en direct (et en souriant) la torture que subit un administré. Dans une société où le crime ultime est la subversion indépendante (freelance subversion en VO) et où les clients sont « livrés » au bourreau, pardon, au fonctionnaire chargé de les interroger.

De tout temps

Premier chef-d’œuvre solo de l’ex Monty Python, Brazil est une réponse au 1984 de Michael Radford, d’après Orwell : « Ils ont fait une grosse erreur avec 1984. Nous y sommes en 1984 et ce qu’ils nous montrent n’a strictement rien à voir avec la réalité que nous vivons aujourd’hui. (…) Brazil est sur aujourd’hui, 1984 est sur 1948. Ce qui m’ennuie dans le film de Radford, c’est que la technologie est absurde. Celle de Brazil ne fonctionne peut-être pas, mais elle correspond à l’époque et a une signification » expliquait Terry Gilliam à la sortie de son film[1].

En effet, c’est tout l’intérêt de la science-fiction que de parler du présent sous les ornements du futur. Gilliam, lui, réalise la prouesse de faire un film futuriste dans des décors du passé pour parler de la société des années 80. Mais, comme il est visionnaire, son film garde toute sa crédibilité en 2021. L’omniprésence des écrans, le travail aliénant… tout y est. Même le conspirationnisme, lors de cet échange entre Sam et son ami Jack, autre bon élève du système : « Mais, Jack, tu ne crois pas que Tuttle et la fille soient de mèche, non ? – Si. Tout est connecté. D’un bout à l’autre. Cause et effet. C’est toute la beauté de la chose. Notre travail est de détecter les connexions et de les dévoiler. Cette confusion entre Buttle et Tuttle était manifestement planifiée de l’intérieur. » Une permanence qui fait de Brazil un film intemporel. Et un grand film, aussi.

Bertrand Durovray

Référence : Brazil (science-fiction, drame) de Terry Gilliam, 1985. 2h22. Avec Jonathan Pryce (Sam Lowry), Kim Greist (Jill Layton), Michael Palin (Jack Lint), Katherine Helmond (Ida Lowry), Robert De Niro (Archibald « Harry » Tuttle)…

Photos : © DR (montage : B. Durovray)

[1] Revue du cinéma, mars 85.