Le Parrain II et III : une tragédie moderne (2/2)

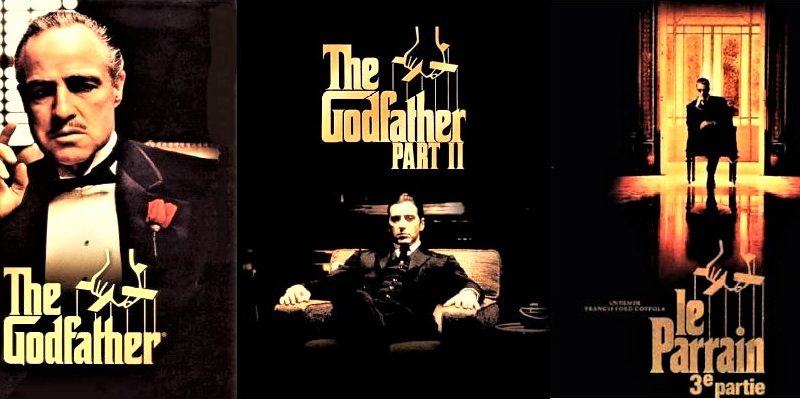

Avec sa trilogie Le Parrain réalisée en 18 ans (1972, 1974 et 1990), Francis Ford Coppola couvre un siècle d’histoire de la mafia à travers celle de la famille Corleone. Il propose surtout une grande fresque romanesque où la psychologie et le drame l’emportent sur la violence.

Deux ans après Le Parrain (en 1974 dans la vraie vie parce que dans le film nous sommes en 1958), on retrouve Michael Corleone à la tête de sa petite entreprise familiale. Si les affaires sont florissantes, l’activité est toujours aussi illégale. Le premier volet de la saga permettait de comprendre comment Michael allait embrasser son destin, Le Parrain II explique comment Vito est devenu Don Corleone : son père, tué parce qu’il avait insulté un chef de la mafia, son frère et sa mère, tués parce qu’ils voulaient le venger, lui qui, à 9 ans, est embarqué sur un bateau à destination des États-Unis…

Francis Ford Coppola alterne passé et présent, rendant à l’histoire familiale toute sa complexité et aux films, leur richesse. Tout commence par une fête (comme dans Le Parrain I) : ici, c’est la communion du petit-fils de Vito (alors que dans le premier opus c’était le mariage de sa fille). Les différences sont infimes : nous ne sommes plus à New York mais dans le Nevada (le business à présent, c’est les Casinos) et ce n’est plus Vito le Parrain, mais Michael. Or, le mitraillage de sa maison montre bien qu’en fin de compte rien n’a vraiment changé. C’est toujours la violence qui règle les différends et ils sont nombreux, compte tenu des enjeux financiers liés aux activités de la mafia…

Tout n’est encore qu’affaire de trahison, de sénateur piégé avec une prostituée afin de le faire chanter, bref les magouilles continuent au pays corrompu de l’Oncle Sam. Mais Coppola prend soin d’inscrire son récit dans son époque (la révolte castriste qui se transformera bientôt en révolution cubaine). Si, pour l’Amérique, le méchant change de visage, pour les Corleone aussi (Roth a remplacé Barzini), mais le fond du problème demeure : il s’agit de question de pouvoir. Pour y parvenir, tout est bon, même la trahison du troisième frère Corleone, Fredo.

Rien n’a changé et en même temps, tout change. Ainsi, une commission d’enquête parlementaire interroge Michael sur ses activités et permet habilement à Coppola de rappeler des faits (meurtre du policier et des chefs de familles mafieuses pour asseoir sa toute-puissance) qui figuraient dans le premier Parrain.

Au bout de 43 minutes, Vito Corleone apparaît en jeune adulte de 35 ans, campé par Robert De Niro. Il s’agit de la première fois où Pacino et De Niro jouent dans le même film, mais pas ensemble, temporalité oblige (pour le face-à-face il faudra attendre 22 ans et Heat en 1996 !). Si Robert De Niro n’a peut-être pas un rôle à sa (dé)mesure – pour cela, il lui faudra attendre encore 2 ans et le personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver de Martin Scorsese) – Al Pacino, lui, n’a déjà plus rien à prouver. Après Panique à Needle Park et Serpico, après surtout le premier Parrain, il est déjà au sommet de son art. Dans sa manière de perdre le contrôle, d’être grisé par le pouvoir, il rappelle le rôle qu’il interprétera 9 ans plus tard dans Scarface.

Tout se mêle, l’histoire de Vito en 1917, le passé de Michael en 1946, son présent à l’aube des années 70, mais tout se tient. Et la prouesse du réalisateur est de parvenir à faire du Parrain II un film autonome, qui se voit et se comprend sans l’aide du premier opus, auquel il est pourtant, irrémédiablement lié. Du grand art.

Fin de règne

16 ans plus tard, Le Parrain III s’ouvre sur un paysage désolé. Nous sommes à New York, en 1979, Michael Corleone est honoré pour ses œuvres de charité. Mais il est seul. Al Pacino a l’âge du rôle, alors que dans Le Parrain II, il était vieilli artificiellement. À son âge donc, on se retourne sur son existence (flashback quand il a fait tuer son frère Fredo, par exemple) ; quant à sa fille Mary, c’est la propre fille du réalisateur, Sofia Coppola, qui la joue. Et c’est toujours la même histoire, histoire de rivalité des aînés, des jeunes grisés par l’ambition…

Vincent Mancini (Andy Garcia) est le petit-neveu de Michael (le fils de Sonny, donc). En jeune chien fou, il a un problème avec Joey Zasa, autre ponte de la mafia. Tout commence par une fête (tout commence toujours par une fête dans Le Parrain) mais celle-ci semble datée. La nostalgie s’affiche partout, jusqu’aux photographies en noir et blanc sur les murs. Les casinos ont été vendus, Michael Corleone n’a plus d’affaires illicites mais des fondations et, après d’âpres négociations avec l’évêque responsable de la banque du Vatican, il possède même une société immobilière parmi les plus importantes au monde. Quand il va en Italie à présent, c’est à Rome, au Vatican, plus en Sicile pour se cacher. Mais l’église lui joue un mauvais tour (après avoir pris son argent, elle bloque la transaction tant que le pape est malade). La première heure est très calme, un peu trop pour les amateurs de sensations fortes, puis survient le massacre en hélicoptère lors de la réunion des chefs de familles mafieuses. Zasa déclare la guerre. « Je m’en croyais sorti et ils m’y ramènent » soupire Michael, rappelant par là le personnage qu’il incarnera dans L’Impasse 21 ans plus tard.

Le Parrain III a un caractère crépusculaire. Au bout de 90 minutes de film, quand le petit-fils de Michael chante « Speak Softly Love » (le thème du Parrain), comment ne pas repenser – comme Michael –, à son amour sicilien ? Ici, tout renvoie toujours au passé, comme si Coppola à l’heure de boucler sa trilogie, voulait aussi solder ses comptes. Cet aspect est beaucoup plus présent (même s’il y était déjà) que dans les deux premiers Parrain. Cela, et la religion. La scène de la confession donne ainsi l’occasion d’une terrible introspection. Parce que Michael décline. Le péché, l’impossible rédemption, toutes ces notions absurdes pour sa sœur Connie ou son neveu Vincent, l’obsèdent littéralement.

Coppola emprunte un peu à Bergman (Michael est honoré comme dans Les fraises sauvages), un peu à Hitchcock (lors de l’opéra, un faux prêtre cache une carabine pour tuer Michael comme dans L’Homme qui en savait trop), un peu au Nom de la rose (le thé de l’ecclésiastique est-il empoisonné ?), beaucoup aux Parrain. Et si le cycle se termine dans un bain de sang (comment aurait-il pu finir autrement ?), il signifie surtout que rien ne changera jamais. La mort de la petite-fille de Michael, Mary, n’en est que le triste constat. Triste ? Non, tragique, car c’est bien comme une tragédie que toute la saga des Parrain est conçue.

Bertrand Durovray

Références : Le Parrain II (1974, 3 h 22) et Le Parrain III (1990, 2 h 51), réalisés par Francis Ford Coppola d’après l’œuvre de Mario Puzo. Avec Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Andy Garcia, Sofia Coppola…

Photos : © DR (montage Bertrand Durovray)