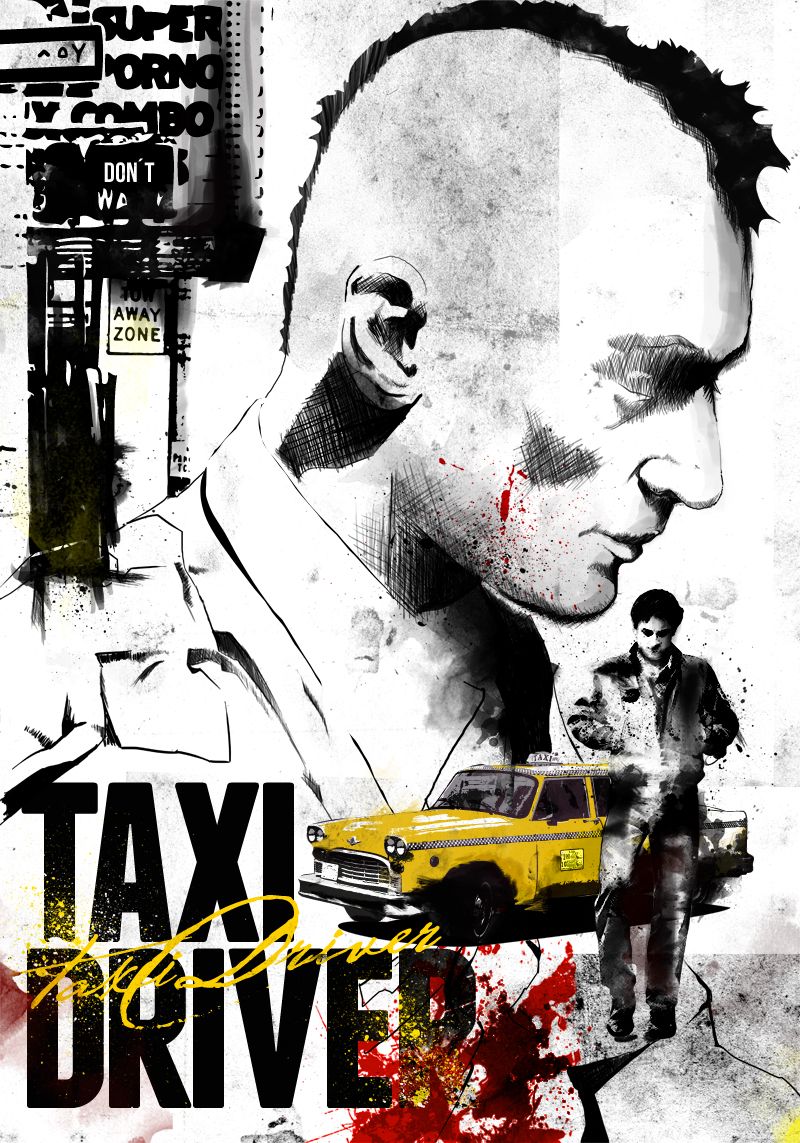

Taxi Driver : descente aux enfers dans les rues de New York

Conte urbain sur la décadence de New York dans les années 70, Taxi Driver est un tour de force stylistique de Martin Scorsese qui offre à Robert De Niro, oscarisé pour avoir interprété ce chauffeur de taxi borderline, le premier de ses plus grands rôles.

C’est l’histoire d’un homme, Travis, qui devient chauffeur de taxi, la nuit à New York et qui, au contact de l’insanité de la ville, prend une enfant prostituée sous son aile et trame contre un candidat à l’élection présidentielle. Dit comme ça, Taxi Driver ne fleure pas vraiment le succès. Pourtant, il est des films dont la mythologie dépasse le sujet. Taxi Driver fait partie de ceux-là avec son scénario minimaliste et sa violence exacerbée. À le revoir aujourd’hui, ce n’est pourtant pas la violence qui étonne le plus, mais que cette violence ait pu être produite par une major, Columbia en l’occurrence. Or, il convient de remettre le film dans le contexte de son époque : Orange mécanique (1972) – entre autres – avait ouvert la voie à cette violence cinématographique stylisée dont Martin Scorsese se fera le chantre. De plus, Coppola, De Palma et Scorsese lui-même (Main Streets date de 1973) apportaient, avec le Nouvel Hollywood dont ils étaient les dignes représentants[1], non pas l’avenir mais bel et bien le présent d’un cinéma fait par de jeunes réalisateurs pour les jeunes adultes.

New York

Taxi Driver est, avant tout, la déclaration d’amour de Martin Scorsese à New York (davantage que dans New York, New York, malgré le titre) mais pas comme Woody Allen l’a faite avec Manhattan. Le New York de Scorsese n’est pas drôle. Il est gris, à l’image du pot d’échappement du taxi qui envahit l’écran dès la première scène, il est sale, il suinte la désolation. Bref, ce que Scorsese aime et sublime dans New York, c’est l’exact contraire de ce qu’Allen idéalise dans ses films new-yorkais, aussi viscéral chez Martin qu’intellectuel pour Woody.

Malgré cela, Scorsese parvient à nous le rendre beau, son New York. Les vues des enseignes et des lumières de la ville, la nuit, sont stylisées à l’extrême, le réalisateur usant de fumées, gyrophares et eau. La pluie, et ses reflets sur les vitres du taxi de Travis, du fait de son travail nocturne, donnent des couleurs saturées (prédominances des bleu, rouge et vert criards) à la photographie alors que, paradoxalement, le film est d’une noirceur absolue.

Dans le même temps, le jazz de la bande-son est faussement cool (on est loin du style New Orleans, voire même New York, qui infuse les films de W. Allen), Bernard Herrmann lui distillant une tension ponctuelle à grands coups de cymbales. Enfin, Taxi Driver est une déclaration d’amour de Scorsese au cinéma. On y va beaucoup dans ce film, même si ce n’est que pour y voir du porno !

« Toute ma vie j’ai été suivi par la solitude, partout. Dans les bars, les voitures, sur les trottoirs, dans les magasins, partout. Y a pas d’issue. Dieu m’a abandonné »

Si Taxi Driver est connu pour avoir révélé Jodie Foster, il compte aussi la présence de Cybill Shepherd (Betsy) et Harvey Keitel (Matthew/Sport, le maquereau de Jodie, Easy/Iris dans le film). Il est curieux d’ailleurs de voir comment, dans le cœur de Scorsese, Keitel est supplanté par De Niro (qui sera lui-même remplacé par Di Caprio quand il n’aura plus l’âge de ses rôles) : Harvey est le héros des premiers Scorsese (Who’s That Knocking at My Door, Alice n’est plus ici et, déjà avec De Niro, Mean Streets). À partir de Taxi Driver, il restera cantonné aux seconds rôles (et il faudra Tarantino ou Abel Ferrara pour lui donner des rôles à la mesure de son talent).

Et que dire de Robert De Niro/Travis Bickle (26 ans dans le film, 32 en réalité, lors du tournage) ? La scène du recrutement en tant que chauffeur de taxi est instructive. Scorsese fournit tous les éléments de son propos en moins de cinq minutes et ce qui semble une bonne chose (les états militaires de Bickle au Vietnam dans les Marines) se révélera être sa faille car de la guerre il est revenu traumatisé. Alors, certes, De Niro avait une quinzaine de films à son actif avant Taxi Driver (dont le rôle de Marlon Brando jeune dans Le Parrain 2) mais rien de véritablement transcendant (c’est Al Pacino qui éblouit dans cette suite du Parrain). Ici, il crève l’écran en chauffeur de taxi borderline complètement largué (et obtiendra à juste titre l’Oscar du meilleur acteur pour ce rôle). Il inaugure surtout une collaboration avec Martin Scorsese qui le verra jouer (excusez du peu) dans Raging Bull, Les affranchis, Les nerfs à vif, Casino…

« Il faudra donner un bon coup de balai. Ici, c’est un égout à ciel ouvert. C’est racaille et compagnie. » (Travis)

Il y a un côté terrifiant chez Travis, comme chez Alex dans l’Orange mécanique d’ailleurs, à deviner la violence tapie derrière le sourire ou la poignée de main qu’il peut donner. Ou encore cette manière glaçante de suivre les gens en silence…

L’amour serait-il la salvation ? Travis le croit, lui qui se voit « vouer son existence à la contemplation malsaine de soi ». Car il faut bien avouer qu’il ne se passe pas grand-chose, sinon. La campagne pour l’élection de Palantine comme président ; Betsy, la fille qu’il convoite et qui l’éconduit ; les collègues qui discutent… où qu’il soit et quoi qu’il fasse Travis n’est pas au monde. Il se perd dans ses pensées, focalise sur un détail (ce peut être sur un client au bistrot où il boit son café), ou alors c’est l’alcool et les médicaments qui le rendent absent. Puis arrive Jodie, 12 ans à l’époque[2], en prostituée, qui précipitera la chute même si elle n’est qu’une péripétie.

Car Taxi Driver surprend constamment par ses rebondissements. C’est un film qui n’est pas ce dont il a l’air. En fait de déambulation dans les rues de la grosse pomme, c’est la descente aux enfers d’un homme revenu traumatisé du Vietnam. Alors, il s’arme, mentalement, physiquement et au sens propre du terme. Aujourd’hui, on regarde cela comme une auto-radicalisation mais, en 1976, c’est à la naissance d’un mythe que les spectateurs assistaient.

Bertrand Durovray

Référence : Taxi Driver, drame psychologique de Martin Scorsese. Avec Robert De Niro, Sybille Shepherd, Jodie Foster, Harvey Keitel, Ussi Albert Brooks et Peter Boyle. 1976, 1 h 53.

Photos : © DR

[1] Sans oublier Spielberg et Lucas.

[2] Un âge qui correspond au sien dans la vie au moment du tournage, puisqu’elle est née en novembre 1962 et que celui-ci a eu lieu de juin à septembre 1975.